おおがたむら

南秋田郡大潟村

最終更新:2024/1/25

フロンティアスピリッツか

人為淘汰か

見出し

大潟村は食糧増産のため昭和32年(1957)から20年かけて八郎潟干拓工事が行われ、工事途中の昭和39年(1964)に大潟村が誕生した。

古くは『吾妻鏡』に『大方』と称され、名前の由来としている。

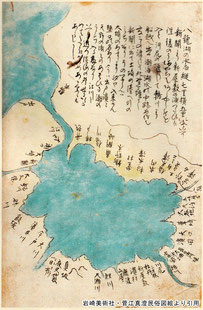

八郎潟は最深でも5mと浅く、すでに藩政末期から明治初期にかけて干拓の計画はあった。

⊞ 干拓年表

-

大正時代:可知寛一技師が設計図を作ったが頓挫。

-

戦時中:師岡政夫技師も実地調査して入植を提案したが漁民の猛反発をくらう。

- 昭和27年(1952):事業計画が立ち上がる。

- 昭和29年(1954):4月、オランダのヤンセン教授が秋田入りし事業に協力。

- 昭和38年(1963):干拓着手。

- 昭和39年(1964):10月に大潟村誕生。各種インフラ、施設の整備。『干陸式』挙行。

- 昭和41年(1966):第一次入植(57戸)。入植希望者は全国から募集、選定。入植者は一年間の技能・知識獲得の訓練がなされた。

- 昭和43年(1968):初稲収穫。

- 昭和51年(1976):10月に完工式。

⊞ 地元漁師との軋轢

八郎潟は藻類が密生し水産資源の宝庫であり、地元漁民にとってかけがえのない環境であり、 理由はどうあれその場を脅かされることに対し衝突は避けられない事態であった。 入植、干拓の提案に、漁民は猛反発した。 農林賞との拮抗、とりわけ湖東部(一日市、鯉川、大久保、新関)は農民組合の強いところで反対の姿勢が強かったという。 昭和21年(1946)に干拓準備の予算措置をしたが、漁民の反対もあり蓮池公咲知事が予算を返上する事態まで起こしている。干拓面積:17,239ha(中央15,666ha、周辺1、573ha)

●大潟富士

大潟富士は日本一低い山と銘打って築山された。

ふもとから山頂までの高さは3。776m、山頂の標高は海抜0m。

山頂からの眺めヨシ。

●しゃべるガードレール

西武承水路に存在する珍スポット。

ガードレールの緩んで錆びたボルトが振動でうまい具合に対岸のラジオ塔の電波をキャッチしてラジオ音声が流れる、という現象だそうです。

●八郎潟のタイヤロボ

COMING SOON・・・

アクセス

- 駐車場:各所

- 案内板:あり

- トイレ:各所

関連リンク

取材日:2017/05/05

コメントをお書きください